von Felix Menzel vom 11. Mai 2021.

In seinem Buch „Was nottut“ wirft Egon Flaig dem antikolonialistischen Mainstream der Geschichtswissenschaft „fake history“ vor. Er wertet die „prinzipielle Ächtung der Sklaverei“, die von Europa ausgegangen sei, als „bedeutsamste politische Errungenschaft der Menschheit“. Wer deshalb verschweige, dass die europäischen Großmächte „mit einem beachtlichen Aufwand an militärischen und politischen Mitteln“ die Sklaverei in Afrika zurückdrängten, verdrehe die Fakten in einem Ausmaß, das es unmöglich macht, zu einer fairen Bewertung zu kommen.

Flaig prangert also die Tendenz, „den europäischen Kolonialismus zu einem Verbrechen zu stempeln“, an, weil er dadurch die leuchtende Idee der Menschenrechte verraten sieht. Er verteidigt damit energisch die Position eines humanitären Universalismus, dem viele Konservative und Ethnopluralisten mit größter Skepsis begegnen. Im Gegensatz zu Flaig argumentiert diese Gruppe mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, der grundsätzlichen Verschiedenheit der Kulturen und dem „harmonischen Eingegliedertsein in die natürlichen Umweltverhältnisse“ (Michael Beleites).

Der bekannteste Vertreter dieser Richtung dürfte der französische Vordenker der Neuen Rechten, Alain de Benoist, sein. Er ging so weit in der Idee der Menschenrechte und der ökonomischen Globalisierung „eine Fortsetzung des kolonialen Syndroms“ zu erblicken. Siegfried Kohlhammer hat dies schließlich mit seiner kürzlich aktualisierten Studie mit dem Titel „Auf Kosten der Dritten Welt?“ eindrucksvoll gekontert. Auf Basis stichhaltiger empirischer Daten weist Kohlhammer nach, daß die angebliche Ausbeutung Afrikas ein Märchen linker Gutmenschen ist. Unternehmen aus dem Westen zahlten in Afrika die höchsten Löhne und hielten sich viel eher an ökologische Auflagen.

Vor dem Hintergrund dieses schwelenden Streits zwischen universalistischen „Liberalkonservativen“ und identitären Rechten verspricht die Lektüre von Bruce Gilleys Verteidigung des deutschen Kolonialismus einige bahnbrechende Erkenntnisse. Denn wenn mit Fakten bewiesen werden kann, daß es die Deutschen in Afrika unterm Strich verhältnismäßig gut schafften, sowohl die Sklaverei zu bekämpfen als auch die Kultur der Einheimischen zu achten, löst sich dieser Konflikt doch in Luft auf. Oder etwa nicht?

Die zentrale These von Gilley lautet: „Je länger ein Land kolonialisiert war, umso schneller in der Folge das Wirtschaftswachstum und umso höher der Lebensstandard, der Grad an politischer Teilhabe, die Qualität der Gesundheitsversorgung, der Bildung, der Menschenrechte und der Rechtssicherheit.“ Die Deutschen hätten sich bei ihrer Mission auch nicht davon beeindrucken lassen, daß die Kosten des Kolonialismus stets den erzielten Profit überstiegen.

Zudem hätten sie am meisten damit zu tun gehabt, die Afrikaner von den Vorzügen der Freiheit zu überzeugen. Viele hätten ihr Sklavendasein als bequemer erachtet, als sich selbst um den eigenen Lebensunterhalt kümmern zu müssen. Gilley betont darüber hinaus mehrfach, mit wie wenig Personal die Deutschen in ihren Kolonien auskamen. Von Unterdrückung könne deshalb keine Rede sein. Vielmehr blieb die Macht lokaler Eliten weitestgehend erhalten.

Wenn dies so war, warum werden aber dann die Erfolge des früheren Afrika-Engagements derart verfälscht, während die gescheiterte Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte hypermoralisch glorifiziert wird? Neben dem deutschen und europäischen Schuldbewußtsein lasse sich das vor allem auf die ideologischen Gegenwartswünsche des Mainstreams zurückführen, so Gilley. Dieser Mainstream würde gern die Geschichte vom edlen Wilden erzählen, der ohne Komplikationen in der technischen Zivilisation ankommt und sich bereitwillig in die globalistische Multikulti-Einheitswelt einfügt.

Genau das sei allerdings von vorn bis hinten eine an Absurdität kaum zu überbietende Vorstellung. Gilley zerlegt diese Illusion der „multiethnischen Grillabende“ und zeigt so zugleich auf, dass die Kolonialismus-Debatte sehr eng mit aktuellen Themen wie Migration, Klimapolitik und internationalem Handel verdrahtet ist.

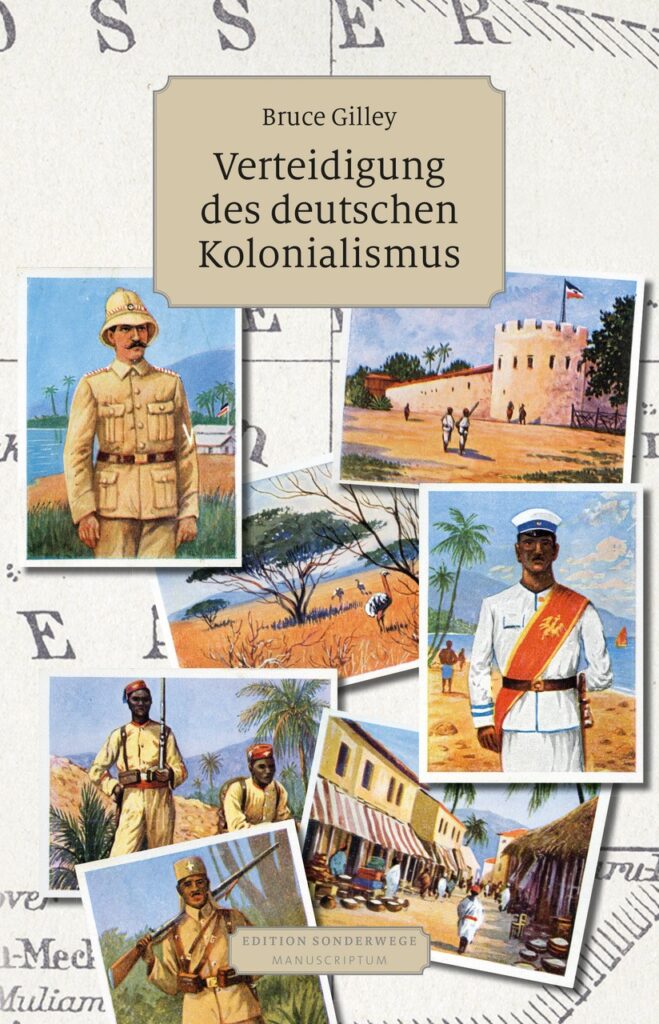

Bruce Gilley: Verteidigung des deutschen Kolonialismus. Hier bestellen!

Verteidigung des deutschen Kolonialismus

Muss die deutsche Kolonialgeschichte neu geschrieben werden? Mit dem vorliegenden Band stellt der US-amerikanische Politologe Bruce Gilley unser sicher geglaubtes Wissen über die koloniale Vergangenheit des Deutschen Reiches auf den Kopf. Faktenbasiert, schonungslos und stets humorvoll entlarvt Gilley die post-moderne Kolonialforschung als Geisel politischer Korrektheit. Nicht die historischen Tatsachen, sondern die Bedürfnisse des politischen Zeitgeistes bestimmen heute in Berlin über die Wahrnehmung dieser historischen Epoche, so Gilley. Entstanden ist dadurch eine semi-religiöse, schuldbeladene Weltsicht, in der weiße Europäer immer Täter, Afrikaner aber stets die Opfer zu sein haben. Eine folgenreiche Fehldeutung, die in diesem Werk gründlichen Widerspruch erfährt. Im Gegenteil war die Kolonialzeit „für die Kolonisierten objektiv gewinnbringend“ und für die Kolonisatoren „subjektiv gerechtfertigt“, wie Gilley unter Verweis auf prominente Quellen beweist. Eine Sicht auf die Vergangenheit vorzulegen, in der die Deutschen nicht ausnahmslos bösartig, ihre kolonialen Errungenschaften nicht allein von Gräueltaten und Rassismus geprägt waren, braucht Mut – heute mehr denn je. Gilley hat der historischen Forschung mit diesem Grundlagenwerk eine Schneise geschlagen. Es bleibt zu hoffen, dass seine Thesen und Argumente zu lebhaften Debatten anregen und perspektivisch eine Kehrtwende in der erinnerungspolitischen Kultur Deutschlands initiieren können.