von Felix Menzel vom 2. Juni 2021.

Jene Forscher, die Gewalt und Krieg als globale Phänomene untersuchen, haben dazu in jüngster Vergangenheit folgende Erkenntnisse vorgelegt: „Zehntausend Jahre hindurch ist ein produktiver Krieg stets die verlässlichste Triebkraft zur Eindämmung von Gewalt und zur Schaffung größerer, von Leviathanen regierter Gesellschaften gewesen“, betont der britische Historiker Ian Morris von der Stanford University in seinem Buch Krieg. Wozu er gut ist (2013).

Ihm zufolge müsse immer zuerst eine „unsichtbare Faust“ die Grundlagen des Friedens erkämpfen, damit die „unsichtbare Hand“ des Marktes eine positive Wirkung entfalten könne. Daher gelte es abzuwägen, was das kleinere Übel sei, denn womöglich „könnten einige Tote jetzt viele Tote später verhindern“.

Rolf Peter Sieferle argumentiert in Krieg und Zivilisation ähnlich. Menschen hätten lediglich eine „schwache Disposition zur Kooperation mit Nichtverwandten“. Es lassen sich jedoch politische und ökonomische Vorteile erzielen, wenn sich Menschen trotzdem zur Zusammenarbeit entschließen. Um davon größere Gruppen zu überzeugen, damit auch Staaten entstehen können, komme man allerdings nicht umhin, eine „Bestrafung von nichtkooperierenden Gruppenmitgliedern“ vorzunehmen. Sieferle nennt hier ausdrücklich die „Tötung oder Exilierung“ der Abweichler.

Das ist freilich nicht sein Wunsch, sondern ein von ihm beobachtetes evolutionäres Grundmuster. Es bricht mit der Theorie des edlen Wilden, den nur die äußeren Umstände gewalttätig werden lassen. „Menschen können immer töten, wenn sie wissen, dass straflos bleibt, was sie tun, und sobald das Töten zum Gebot wird, braucht niemand mehr eine Lizenz oder eine Legitimation“, schlußfolgert deshalb der Historiker Jörg Baberowski.

In Räume der Gewalt (2018) erklärt er die Abwegigkeit der These, Deutschland neige aufgrund von „Modernisierungsdefiziten“ als verspätete Nation zu grausamen Verbrechen. Wer ein derartiges Narrativ aufspanne, verkenne, daß der Mensch „nicht aus Friedfertigkeit, sondern aus Furcht“ eine Sehnsucht nach Sicherheit und Ordnung entwickle. Das Ziel müsse daher eine Beherrschbarkeit der Gewalt über die Einrichtung von Räumen des Rechts anstelle von Räumen der Gewalt sein.

Trotz aller Kriege, Verbrechen und Gräueltaten des 20. Jahrhunderts gelang das in Europa am besten. Darauf weist auch Harvard-Psychologie-Professor Steven Pinker hin. Sein Buch mit dem Titel Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit (2013) enthält eine Übersicht der blutigsten Kriege gemessen am Verhältnis der Opferzahl zur Weltbevölkerung. Der Zweite Weltkrieg kommt dabei nur auf Rang neun.

Platz eins belegt der chinesische An-Lushan-Aufstand aus dem achten Jahrhundert und auf Platz zwei landen die mongolischen Eroberungen aus dem 13. Jahrhundert. Pinker wertet dies als Indiz dafür, daß weder die Erfindung der Gaskammern bzw. moderner Massenvernichtungswaffen noch der Technisierungssprung des Krieges in der Moderne die Voraussetzungen für das massenweise Töten schufen. Dazu hätten vielmehr Menschen auf allen Kontinenten zu allen Zeiten Mittel und Wege gefunden.

Er konstatiert folglich: Sofern Täter keine Rache fürchten müssen, morden sie – ganz gleich, welche Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen. Um ihr Revier mit ihrer Gruppe zu verteidigen oder zu vergrößern, sind sie zudem stets bereit, unfaire Konfliktsituationen gnadenlos auszunutzen und danach ihren Feind zu demütigen. Der Mensch scheint also eine angeborene Vorliebe für gewalttätige Bündnisse zu haben. Aggressionen stauen sich auch nicht auf, wie z.B. Ernst Jünger in seinem Essay „Über den Schmerz“ suggerierte. Sie sind immer da und werden in entsprechenden Räumen und Situationen ausgelebt, wenn keine Einhegung durch Institutionen und Strafen stattfindet.

Mit diesem Grundwissen der Gewaltforschung ausgestattet, lohnt sich nun ein Blick auf die groteske Namibia-Debatte: Bis heute toben in weiten Teilen Afrikas tribalistische Kämpfe. Es ist müßig, hier die ideologischen, religiösen und ökonomischen Motive der einzelnen Gruppen zu sortieren. In Räumen der Gewalt regiert schließlich die unsichtbare Faust. Irgendein Grund loszuschlagen findet sich immer.

Man kann daher allen Kolonialmächten den Vorwurf machen, diesen Umstand unterschätzt zu haben. Sicher sind sie mit naiven Hoffnungen in ihre Abenteuer gezogen, und sicher dürften gerade für schwache Charaktere die Versuchungen groß gewesen sein, Situationen, in denen auf den ersten Blick keine Rache zu befürchten war, eiskalt auszunutzen. Es ist somit nachvollziehbar, ein außenpolitisches Engagement jeder Art in Räumen der Gewalt abzulehnen. Wie wir inzwischen wissen, scheiterte ja auch die Befriedung Afghanistans kläglich.

Abstrus ist es indes, den Eindruck zu vermitteln, das Deutsche Kaiserreich hätte einen friedlichen Naturzustand der edlen Wilden in Namibia gestört und aus purer, rassistischer Lust den „ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts“ angezettelt. Bruce Gilley hat das exzellent veranschaulicht: „Es gibt kein realistisches Szenario, nach dem die Herero und Nama auf alle Ewigkeit in pastoraler Idylle weiterleben, ihre fetten gesunden Rinder hüten und gemeinsame, multiethnische Grillabende hätten veranstalten können.“

Trotzdem verurteilt Gilley das „Ausmaß der Gewaltausübung“ durch General Lothar von Trotha als „nicht angemessen“. Er schließt sich damit einer Sichtweise an, die damals bereits die deutsche Reichsregierung teilte. Es liegt somit das Kriegsverbrechen eines Einzelnen vor. Einen systematischen Völkermord hat es jedoch nicht gegeben.

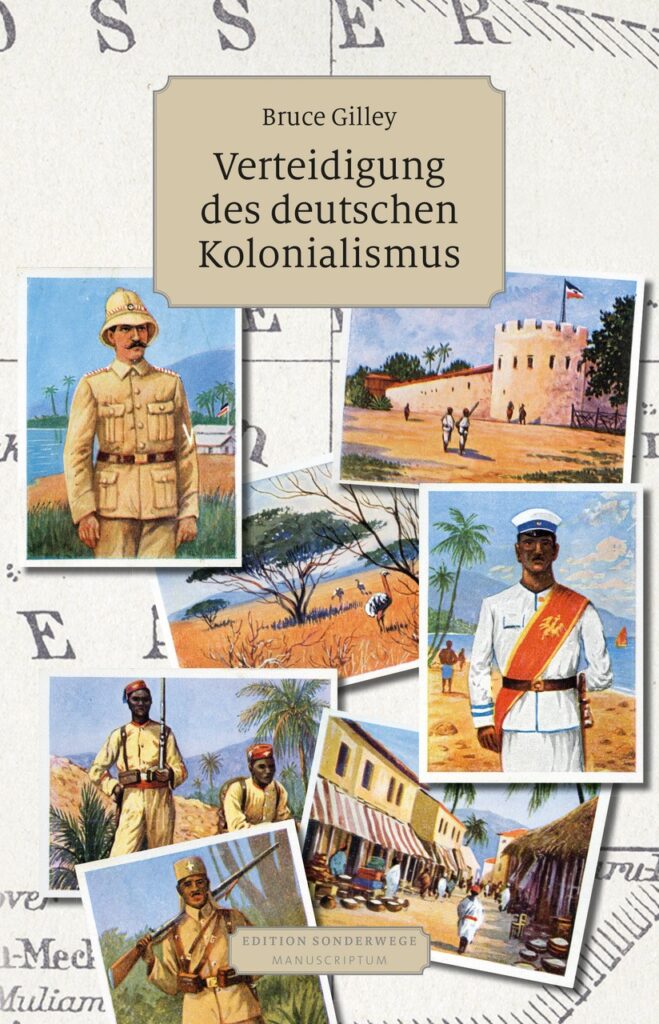

Verteidigung des deutschen Kolonialismus

Muss die deutsche Kolonialgeschichte neu geschrieben werden? Mit dem vorliegenden Band stellt der US-amerikanische Politologe Bruce Gilley unser sicher geglaubtes Wissen über die koloniale Vergangenheit des Deutschen Reiches auf den Kopf. Faktenbasiert, schonungslos und stets humorvoll entlarvt Gilley die post-moderne Kolonialforschung als Geisel politischer Korrektheit. Nicht die historischen Tatsachen, sondern die Bedürfnisse des politischen Zeitgeistes bestimmen heute in Berlin über die Wahrnehmung dieser historischen Epoche, so Gilley. Entstanden ist dadurch eine semi-religiöse, schuldbeladene Weltsicht, in der weiße Europäer immer Täter, Afrikaner aber stets die Opfer zu sein haben. Eine folgenreiche Fehldeutung, die in diesem Werk gründlichen Widerspruch erfährt.