Redaktioneller Beitrag vom 19. Februar 2021.

Anstand. The Searchers

Wer sich für das klassische Hollywoodkino begeistert („interessieren“ tun sich nur Verdruckste) und also auch Western schätzt, kennt John Fords The Searchers (1956) und hat ihn mindestens fünfmal gesehen. Diese Zahl ist nicht spitzfindig, sondern bloß naheliegend, so wie ein Gläubiger, dessen Seele mitgerissen wurde, die Bibel oder die Merseburger Zaubersprüche ebenfalls mehr als einmal konsultiert und sich wiederholt an ihrer geistigen Gabe labt. Ist der Betreffende gar mit der filmkundlichen Exegese des Films vertraut (durch intensive Studien von Peter Bogdanovich, Martin Scorsese oder Hartmut Bitomsky), weiß er sofort, was gemeint ist, wenn betreffs The Searchers das Wort „Anstand“ fällt.

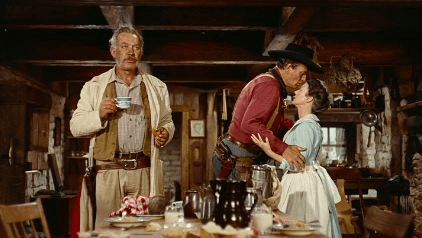

Denn er denkt unmittelbar an den Ausklang einer fünfminütigen Sequenz und die Art und Weise, wie dort eine Frau, die sich unbeobachtet glaubt, zärtlich den alten Armeemantel ihres Schwagers streichelt, dann von diesem ein letztes Mal langsam auf die Stirn geküßt wird – sie werden sich nie wiedersehen – und ein Dritter, der ebenfalls im Raum steht, diese beiden Gesten sieht, aber doch so agiert, als sähe er sie nicht.

Dieses ungerührte Vor-sich-Hinblicken des anderen Mannes, der nur (doch gibt es bei Ford kein „nur“) da steht und still seinen Kaffee trinkt, wurde in den Exegesen als eine Großtat des filmischen Erzählens-zwischen-den-Zeilen erkannt. Denn was sich dem Anderen (Ward Bond) und mit ihm die auch dem Zuschauer darbietet, ist die Gewißheit einer nie realisierten Liebe zwischen Ethan (John Wayne) und seiner Schwägerin Martha (Dorothy Jordan). Eine Gewißheit, die sich ganz allein aus der Andeutung dieser beiden Gesten ergibt. Daß der Andere stoisch darüber hinweggeht und das Verstandene für sich behält, es also anerkennt, ohne es zu veräußern, wurde als äußerstes Fingerspitzengefühl seitens des Regisseurs erkannt und als beispielhafte Sichtbarmachung von Anstand auf der Leinwand.

Die Sequenz ist also bekannt wie ein bunter Hund und ebenso ihre filmkundliche Würdigung. Doch was heißt das? Ford starb 1973, Wayne 1979, Jordan 1988, Bond sogar schon 1960. Die genannten Exegeten gehen alle auf die 80 zu. Reguläre, also nicht auf retrospektive Filmkunst abonnierte Kinos, wie es sie höchstens in Frankfurt, Berlin und München gibt, spielen Filme wie The Searchers seit Jahrzehnten nicht mehr, das gegenwarts-chauvinistische Fernsehen erst recht nicht. Ein anders als im privat Vereinzelten (mittels wenn auch hochwertiger DVDs und Blu-rays) vollzogenes, gemeinschaftliches Sehen des Films ist somit praktisch ausgehebelt.

Was heißt das für das extrovertierte, stets an Kollektiven ausgerichtete Kino von Ford, was heißt es für The Searchers, für jene fünfminütige Sequenz, was heißt es für das Erkenntnisgold des darin von Ward Bond vorgelebten Anstands?

Es heißt, das man alles selbst machen muß. Daß man verantwortlich ist für die Hegung und Lebendig-Haltung des Gesehenen – und zwar zuerst in sich selbst. Daß man das Gesehene – ganz und gar anti-brechtianisch – persönlich nimmt, benutzt und im eigenen Verhalten und Handeln das Beste daraus macht. Selbst schlichtes Kopieren ist erlaubt! Wo käme man hin, richtete man sich nicht am Großen aus? Auch ist das Selbst-Tun, das sein Eigenes nicht von anderen machen läßt, dem Genre wahrhaft gemäß. Linke Western hat es nie gegeben.

Otto Werkmeister: Die Axt im Haus

Die Axt im Haus erspart bekanntlich – so Schiller im „Wilhelm Tell“ – den Zimmermann. Da dieser (und nicht nur er) heute sündhaft teuer und zudem schwer zu kriegen ist, greife man, wo immer das möglich ist, zu diesem Klassiker der Selber-Tun-Literatur, der zwischen 1956 und 1975 in zahlreichen hohen Auflagen erschien. Obwohl das Werk also nicht mehr jugendfrisch genannt werden kann, lohnt dieser Griff in jeder Weise…